Contrairement à La Macroéconomie qui étudie l’économie à l’échelle d’un pays à travers les relations entre les grands agrégats économiques, tels que par exemple le revenu, l’investissement, la consommation, le taux de chômage, l’inflation…. La Microéconomie étudie les comportements du consommateur et de l’entreprise dans leurs prises décisions.

Table des matières

Le consommateur et la demande

Le consommateur a pour but de maximiser (rationnellement) son utilité, c’est-à-dire la satisfaction que lui procurera la détention de certains biens plutôt que d’autres.

Sa contrainte est évidemment son budget : les produits ont un prix, et tout le problème du consommateur est de parvenir à la plus grande satisfaction avec l’argent dont il dispose.

Soucieuse de formaliser ce point de départ et de pouvoir le traiter avec des outils mathématiques, la théorie néoclassique décrit les préférences du consommateurs par une fonction d’utilité. L’existence de cette fonction signifie que le consommateur est capable d’assigner un degré de préférence à chaque ensemble de biens (on parle alors de paniers de biens).

La théorie néo-classique, qui au départ postulait que les consommateurs étaient capables d’attribuer une valeur absolue à ces préférences (on parle alors, en termes techniques, de cardinalité) en est venue à se limiter à un classement relatif des préférences (on parle alors d’ordinalité). Cela veut dire que la théorie néoclassique peut parvenir à des résultats en supposant simplement que le consommateur est capable d’ordonner, de classer, les paniers de biens selon ses préférences, sans forcément être capable de mesurer cette utilité.

La fonction qui formalise l’utilité de chaque consommateur est très souvent représentée par une courbe en deux dimensions (c’est-à-dire impliquant un panier de seulement deux biens). Il faut bien comprendre qu’il s’agit là d’une facilité de représentation, afin d’obtenir un résultat graphiquement lisible.

Mais dans la théorie, il n’y a aucune limite au nombre de biens, donc de dimensions (ce qui en soi, ne pose aucune difficulté particulière au traitement mathématique) ! Rappelons-nous également que consommateur est supposé effectuer ce classement des utilités avant de connaître les différents prix des biens, et indépendamment de ceux-ci : les prix ne seront fixés (et donc connus) que plus tard.

A partir de là, on se donne un certain nombre de termes techniques permettant de discuter des propriétés de cette fonction d’utilité. Parmi ceux-ci, deux méritent d’être plus particulièrement définis :

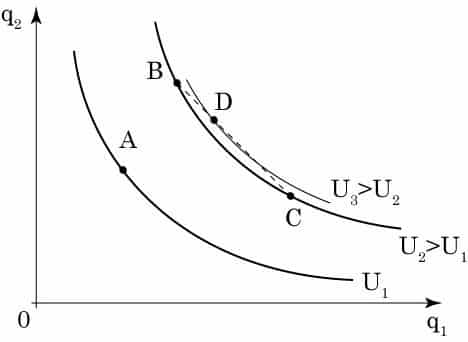

- Une courbe d’indifférence est une courbe qui relie les combinaisons de biens (appelées traditionnellement « paniers ») qui procurent la même utilité au consommateur. L’ensemble des préférences du consommateur peut ainsi être représenté comme une série de courbes d’indifférence représentant un niveau croissant d’utilité : sur le schéma ci-contre, elles sont appelées U1, U2, U3, etc. Notez bien qu’en réalité, comme pour les courbes de niveau sur une carte, il y a une infinité de courbes d’indifférence infiniment proches les unes des autres ; on n’en représente que quelques-unes afin que le graphique soit lisible.

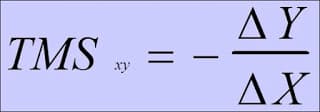

- Le taux marginal de substitution (TMS) : c’est la quantité infinitésimale de bien 2 qu’il faut ajouter pour conserver la même utilité, si l’on retire une quantité infinitésimale de bien 1 dans un certain panier. Graphiquement, il s’agit de la pente de la courbe d’indifférence en un point donné.

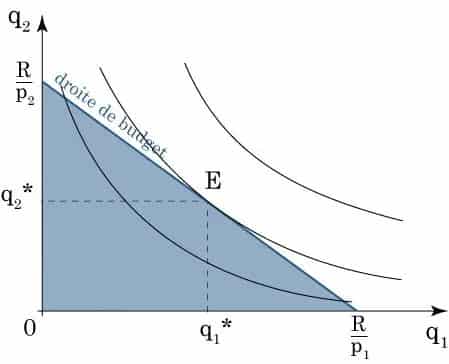

Une fois les préférences sont désignées en tenant compte de la contrainte budgétaire, on procède à la recherche de l’équilibre chez le consommateur, traduit par la détermination de l’optimum, soit de manière graphique ou algébrique.

Graphiquement l’optimum c’est le point d’intersection entre la courbe d’indifférence et la droite de budget. Algébriquement, on peut rechercher l’optimum par 3 méthodes :

- Méthode de substitution : IL s’agit de calculer X et de le remplacer par sa valeur dans l’équation du revenu, pour rechercher Y ou l’inverse.

- Méthode de Lagrange :

£(x,y,λ) = f(x,y) + λ(R-XPx -YPy)

- Méthode des Exposants

Une fois la fonction d’indifférence établie, la contrainte budgétaire apparaît sous la forme d’une droite (dans le cas de deux biens) dont la pente est fonction du prix relatif des deux biens, et dont la distance à l’origine dépend du budget disponible.

Une propriété remarquable du panier de biens qui maximise l’utilité du consommateur pour un budget donné (et qui se trouve donc correspondre à la situation d’équilibre du consommateur) est que le rapport entre les différents prix des biens est égal au rapport entre les différents taux marginaux de substitution entre les biens. En français courant : si le bien 1 coûte deux fois plus cher que le bien 2, la combinaison qui me procure la plus grande utilité est celle où il m’indiffère d’avoir un 1 en plus et deux 2 de moins, ou deux 2 de plus et un 1 en moins.

La courbe d’Engel d’un bien donne la quantité du bien que le consommateur est prêt à acheter à différents niveaux de revenu, ce qui aide davantage à expliquer le comportement économique du consommateur et de le guidé dans ses choix de consommation.

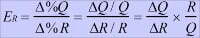

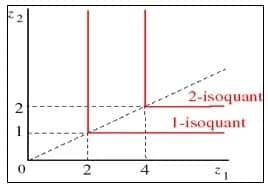

- L’élasticité-revenu : Mesure la sensibilité de la quantité demandée d’un bien à une variation de revenu des consommateurs.

- L’élasticité prix croisée :Mesure de la sensibilité de la quantité demandée d’un bien (X) aux variations du prix d’un autre bien (Y)

II. Le producteur et l’offre

D’un point de vue formel, la manière dont la théorie néoclassique traite l’offre ressemble de très près à son traitement de la demande Et de même pour le consommateur et le producteur. Là aussi, il s’agit d’agents libres (les entrepreneurs) qui vont combiner différents biens (des machines, de la terre, du travail, etc.) afin de réaliser une production, avec comme objectif de maximiser le profit… ou plus exactement, de minimiser le coût.

*Le TMST (Taux marginale de substitution technique) :

Le taux marginal de substitution est la variation de la quantité consommée d’un bien Y nécessaire pour maintenir l’utilité d’un consommateur constante, alors que la quantité consommée d’un bien X varie de -∂X .

Le taux marginal de substitution est donc une mesure de la façon dont on substitue, à la marge, un produit par un autre, de façon à ce que la satisfaction du consommateur soit identique.

En d’autres termes, le taux marginal de substitution est la quantité nécessaire de bien Y à laquelle le consommateur doit renoncer afin d’augmenter d’une unité la consommation du bien X tout en maintenant l’utilité constante.

- Graphiquement le TMST = pente de l’isoquant en valeur absolue.

- Algébriquement le TMST =

TMST (K/L) = – ΔL / ΔK = – ∂L / ∂K= (∂Y/∂K) / (∂Y/∂L) = – ∂L / ∂K

Afin de retrouver l’équilibre souhaité chez le producteur, on peut trouver des autres d’autres outils économiques tels que :

- La productivité moyenne : PML = q / L = f (L) / L.

C’est la division de la production par le facteur variable.

On obtient ainsi ce que chaque unité du facteur variable produit en moyenne

- La productivité marginale : PmL = dq./dL = df( L )./dL

Lors de ses choix le producteur doit tenir compte de la contrainte des coûts qui sont hiérarchisés comme suit :

- Coût total : CT = CF + CV

- Coût moyen : CM = CT / Q

- Coût marginal : Cm = dCT. / dQ

C’est cout additionnel qui résulte d’une augmentation de la quantité produite par unité. Il quantifie le cout supplémentaire qu’il faut supporter afin de produire une unité de bien de plus.

Cm(Y)= ΔCT(Y) / ΔY à Cm = ∂CT(Y) / ∂Y

Tel que le consommateur, le producteur a :

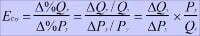

L’Isoquant = courbe d’iso-produit exprimant les différentes combinaisons possibles des deux facteurs de production qui permettent de produire un volume de production donné.

Il représente l’équivalent des courbes d’indifférences du consommateur avec une différence :

Les courbes d’iso-produit sont déterminées à partir d’une technologie de production donc de manière objective pendant que les courbes d’indifférence sont déterminées à partir des fonctions d’utilité donc de manière subjective.

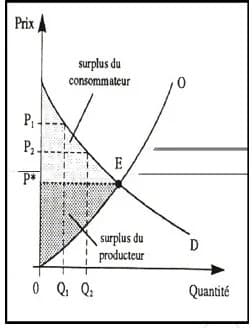

Et pour conclure , j ai choisi ce graphe résumant l’équilibre chez le consommateur et pour le producteur selon Prix/Quantité

ET comme Jean Piaget a dit :

« La tendance la plus profonde de toute activité humaine est la marche vers l’équilibre.»

Différences entre le consommateur et le producteur

| Le consommateur | Le producteur | |

| Le programme | Maximiser l’utilité sous la contrainte budgétaire | Maximiser le profit et la production sous la contrainte des dépenses Minimiser Le cout sous la contrainte des facteurs de production |

| L’utilité totale : mesure la satisfaction totale que l’individu retire de la consommation d’un bien X . On écrit : U=f(x) L’utilité marginale : est la variation de l’utilité totale lorsque la consommation d’un bien X varie , on écrit : Um= f’(x) = ΔU/ ΔX | Equilibre à court terme : Travail variable , capital fixe :La productivité totale :PT = Q = f(K0,L) = cf(L)La productivité moyenne :PM = Q/L = f(K0,L)/L = PT/T = X/T La productivité marginale :Pm = dX/dL = ΔPT/ ΔT | |

| La courbe d’indifférence : le lieu géométrique de l’ensemble des points x et y qui donnent au consommateur la même utilité. Les courbes d’indifférences ne se coupent jamais, sont croissants et la pente = la TMS | Equilibre à long terme : K et L sont variables L’isoquant : le lieu géométrique de l’ensemble des points K et L qui permettent au producteur un même niveau de productionLes isoquants ne se coupent jamais, sont croissants et la pente = la TMST | |

| Le taux marginal de substitution : TMS(x,y) = – Δy/ Δxð C’est le fait de céder Δy pour gagner une seule unité de x .TMS(x,y) = – Δy/ Δx = Pmx/Pmy = Px/Py | · Le taux marginal de substitution technique : TMST(L,K) = – dK/dL ð Mesure le montant K qu’ne entreprise est prête à céder pour gagner une unité supplémentaire de K. TMST(L,K) = – dK/dL = Pml/PmK = PL /PK | |

| La contrainte budgétaire : R= Px.X +Py.Y | L’isocoût : CT= L.PL +K.Pk | |

| L’équilibre | L’équilibre du consommateur = l’optimum = le point de tangence de la courbe d’indifférence et la courbe budgétaire.Définir l’optimum par : Le lagrangien, la substitution et les exposants | L’équilibre du producteur = l’optimum = le point de tangence de l’isocout et l’isoquant ·Définir l’optimum par : le lagrangien ou la substitution |

| Elasticité | L’élasticité – prix de la demande : mesure le degré de sensibilité de la demande aux variations du prix ep = ΔQ/ ΔP . P/Q . ·L’élasticité croisée de la demande du bien X par rapport au prix d’un bien Y est égale au rapport entre le pourcentage de variation de la quantité demandée du bien X et le pourcentage de variation du prix du bien Y . exy= ΔQx/ ΔPy . Py/Qx Ø Si exy >0 , les deux biens sont substituables Ø Si exy < 0 , les deux biens sont complémentaire L’élasticité revenu de la demande mesure pour un individu ou un groupe d’individus , le degré de sensibilité de la demande d’un bien par rapport au revenu . eR = ΔQ/ΔR . R/Q Ø Si eR < 0 , il s’agit d’un bien inférieur . Ø Si 0 < eR < 1 , il s’agit d’un bien ordinaire . Ø Si eR > 1 , il s’agit d’un bien supérieur . | L’élasticité de la production par rapport aux facteurs exprime le degré de variation de la production par rapport au degré de variation de l’un des facteurs de productions utilisés . · eQ/L = dQ/ dK . K/Q· L’élasticité de substitution technique permet de mesurer le degré de substitution d’un facteur un autre , lorsque les prix relatifs de ces facteurs varient . |

Différences entre le consommateur et le producteur PDF

| Différences entre le consommateur et le producteur en PDF | Télécharger |