Cours résumé sur les problèmes sociaux économiques ( la croissance, Les analyses théoriques de la croissance, l’inflation, relation chômage-inflation et la courbe de PHILLIPS )

Table des matières

La croissance

La Croissance : une augmentation soutenue (à long terme) de la production globale en terme réel (on mesure la croissance par l’accroissement du PIB réel), qui s’accompagne des transformations structurelles.

- Les caractéristiques :

– Soutenue et ascendant sur une longue période.

– Phénomène irréversible.

– Produit des modifications structurelles.

- Les composants :

– les capacités des facteurs de production…

– le progrès technique.

– Le développement qui est le corollaire de la croissance.

- Les notions qui lui associés :

– l’expansion : une phase ascendante à court terme du cycle économique (≠ la croissance à long terme).

– Le progrès technique : contient l’idée d’avancée, de se propager et d’améliorer les conditions de travail et de vie (Ex : l’utilisation d’informatique).

– Le développement : l’ensemble des transformations que la croissance à entraînées (baisse de fécondité…).

√ La croissance est une condition nécessaire pour le bon déroulement du processus de développement, mais celui-ci (développement) est aussi indispensable à la poursuite de la croissance.

- Les formes de la croissance :

– Croissance extensive : résultat d’une augmentation des quantités des facteurs de production.

– Croissance intensive : utilisé efficacement les forces productives (c à d : obtenir la croissance sans avoir augmentée les quantités de facteurs de production) il s’agit de la productivité. « Ex : la croissance des trente glorieuses »

– Croissance de molle : la situation où les taux de croissance sont faibles « Ex : depuis la crise des années 70 »

- Exemples historiques de la croissance :

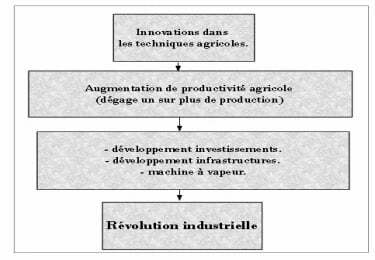

– la révolution industrielle :

– les trente glorieuses : (1945-1975) une accélération de la croissance dans les pays Européens à la suite du plan Marshall.

- Mesure la croissance :

– le PIB permet d’évaluer la performance économique d’un pays et leur dimension économique par rapport aux autres pays (les comparaisons internationales).

– Pour mesurer l’évolution réel on élimine l’effet de l’inflation (par le calcule de Déflateur de PIB, IPC).

√ Mesurer le niveau de développement :

– PIB par habitant : c’est le critère de richesse selon la banque mondiale et FMI, il traduise la réussite économique d’un pays.

– IDH : introduise par le PNUD, indice synthétique prendre en considération quatre variables de base,

→ Le revenu (avoir un niveau de vie décent).

→ L’espérance de vie (avoir une vie longue et saine).

→ L’alphabétisation des adultes et nombre moyennes d’années d’études (accéder à la connaissance et à l’information).

- Les facteurs primaires de la croissance :

– le capital : l’ensemble des investissements (physiques et immatériels) réalisés par l’économie.

– Le travail : la main d’œuvre rémunérée selon sa qualification.

– Le progrès technique : augmenter la productivité par l’utilisation plus efficace des facteurs de production.

[La productivité : le rapport entre la production et les moyennes mis en œuvre pour produire]

- Les structures économiques de croissance :

(Identifie les conditions nécessaires à la réalisation de la croissance)

1- l’industrialisation :

(La formation d’une infrastructure industrielle et une politique de rattrapage des retards d’industrialisation).

– Un potentiel industriel (capacité industrielle) augmente la productivité de travail, par : – la réduction du chômage déguisé agricole et économie externe bénéfice pour l’ensemble des secteurs.

– Le développement passe par l’industrialisation (insertion des industries de transformations / secteurs à productivité plus élevé).

– Pour avoir une véritable démarrage de croissance économique, il faut mis en place une politique d’industrialisation, si non l’économie reste soumis au rythme aléatoire de la production agricole, qui -secteur agricole- a un faible productivité, l’instabilité de niveau de production…).

2- la pression de la demande et de l’emploi :

– la croissance peut contribué à l’augmentation de l’emploi, mais l’inverse aussi est vrai, l’emploi est un élément de la croissance.

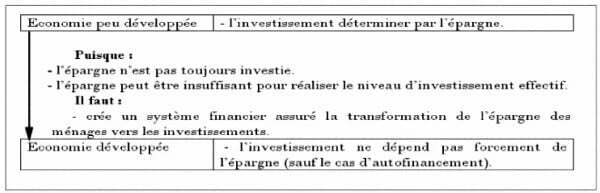

3- le financement de l’économie :

L’investissement doit être équilibré à l’épargne (I+S), l’investissement est nécessaire à la croissance → donc l’épargne est nécessaire à la croissance.

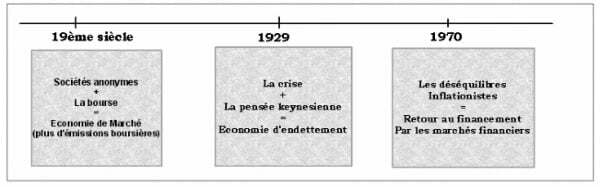

√ Deux catégories de financement de l’économie :

– Economie de marché : le financement par l’épargne préalable (y compris l’autofinancement).

– Economie d’endettement : le financement par les crédits (création monétaire).

√ L’expansion (à court terme) → augmente le besoin de monnaie → manque de liquidité (problème de plafond d’émission de monnaie par les banques) → hausse de taux d’intérêt → la récession et baisse de l’activité économique (lorsque le taux de croissance est négatif deux trimestres successifs).

√ Lorsque la création monétaire : stimule d’autant plus la croissance que joue l’effet de levier d’endettement.

√ La création monétaire → dépression des dettes des investisseurs + incité les ménages à consommer → l’inflation.

II. Les analyses théoriques de la croissance : (les conditions d’une croissance équilibrée)

- Modèle de Harrod-Domar (néo keynésien)

– l’impact des investissements sur le taux de croissance, mesurer par la productivité marginale du capital.

√ Modèle de Domar

Un double influence de l’investissement :

– influence sur la demande (le multiplicateur). Investissement→ Revenu → Demande

– influence sur l’offre : Investissement → capacité de production.

L’influence sur l’offre doit être équilibrée par l’influence sur la demande.

Pour cela le niveau d’investissement doit augmente au taux constant ‘g’:

g = s/v

g : le taux de croissance équilibrée

s : la proportion marginale à épargner.

v : le coefficient marginale de capital.

– k (le multiplicateur)= 1/s = 1/1-c

c : la proportion marginale à consommer.

Selon Domar la croissance (l’équilibre) n’est pas toujours certaine, le déséquilibre est la situation normale.

– Si l’effet revenu est supérieur à l’effet capacité :

>> déséquilibre inflationniste.

– Si l’effet revenu est inférieur à l’effet capacité :

>> déséquilibre déflationniste.

Selon Domar le déséquilibre déflationniste est la situation la plus probable (parce que la proportion à

épargner augmente à long terme).

Limites du Modèle :

– il considère l’investissement comme la seule limite d la croissance.

– il n’analyse pas les déterminants de l’investissement.

– Le cœfficient marginal de capital ‘v’ n’est pas toujours constant.

√ Modèle de Harrod

- Trois logiques :

1- le taux de croissance effectif « g » (comme Domar) :

g = s/v

(l’équilibre à court terme I=S doit être maintenu à longe terme)

2- le taux de croissance nécessaire ou garantis :

gw = s/v

(il faut que la consommation s’ajuste avec les niveaux d’investissements désirés)

3- taux de croissance naturel «n » : le taux auquel l’économie doit croître pour éviter le chômage…

– est un taux constant, à long terme dépend de :

– la croissance de la population active.

– le stock de capital.

– le progrès technique.

Les trois taux de croissance doivent satisfaire les conditions :

1- condition de pleine capacité : l’équilibre sur le marché des biens et services traduit par : gw = g

2- condition de plein emploi : l’équilibre sur le marché de travail. g = n

Donc : g = gw = n – 5 – probable (parce que la proportion à épargner augmente à long terme).

Les différents cas de figure analyser par Harrod :

Analyse à courte période :

– Si : g > gw → excède d’investissement → reprise économique.

– Si : g < gw → moins de débouchés → diminution des revenus → dépression de l’activité économique.

Analyse à longue période :

– Si : n < gw → faible niveau d’investissement (g<n) →dépression et crise (stagflation chronique).

Selon Harrod, la solution de cette situation est par l’intervention de l’Etat par une politique économique qui incite l’accroissement de la productivité.

– Si : n > gw → la situation la plus probable selon Harrod → croissance durable s’accompagne d’un certain niveau de chômage.

- Modèle de Robert SOLOW (néo-classique)

→ Modèle d’offre.

→ Loi de Say (de débouchés), toute épargne est supposée investie.

Corrige la vision pessimiste du modèle de H-D (la difficulté de réaliser l’équilibre sur les marchés).

– Sur le marché de travail : par la possibilité de substitution capital-travail.

– Sur le marché des produits : le loi de Say, l’offre est toujours égale à la demande ( I* = S*).

Les modifications que porte le modèle de SOLOW :

– L’utilisation de fonction de production à facteurs substituables.

– L’investissement découle de l’épargne.

L’équilibre alors se traduit par :

– gw = g = s/v → sur le marché des biens et services.

– v = s/n → sur le marché d’emploi.

Appel à une politique économique qui devrait être mise en relation avec :

• Politique démographique et de l’emploi (assurer la flexibilité du taux de croissance ‘n’).

• Politique d’investissement (modifie ‘v’ le coefficient du capital).

• Politique de redistribution des revenues ( varie ‘s’ la proportion à épargne).

{ Généralement une politique budgétaire ainsi qu’une politique monétaire }

III. l’inflation

Une augmentation soutenue du niveau générale des prix (*Déflateur, IPC)

- les causes réelles de l’inflation :

√ L’inflation par la demande

– la quantité des biens demandée est supérieure à la quantité des biens offerts.

↓

– hausse des prix (pour établir l’équilibre).

↓

Inflation (écart inflationniste)

Deux conditions pour que l’inflation apparaît :

• excède de demande sur l’offre.

• l’offre ne s’ajuste pas à la demande.

L’écart déflationniste (symétrique de l’écart inflationniste) : les quantités offerts inférieurs aux quantités d’équilibre (équilibre : plein emploi).

Généralement :

La demande (déterminer par les revenues) < à la production possible.

√ L’inflation par les coûts

L’augmentation des coûts de production (salaries, coût de capital monétaire, coût d’équipement…).

Par exemple :

Augmentation de coût « salaire »

-lorsque elle ne s’accompagne pas d’une augmentation équivalente de gains de productivité.

↓

Une augmentation des prix (inflation salariale).

- Les causes monétaires de l’inflation :

√ la Théorie Quantitative de la Monnaie :

Deux hypothèses :

– fonction de demande de monnaie stable détermine à la fois les revenues monétaires et les prix.

– Le caractère exogène de l’offre de monnaie par rapport à la demande.

• La monnaie n’est demandée qu’à des fins de transactions.

• Les modifications de l’offre de monnaie n’ont que des conséquences nominales (sur le niveau général des prix –effet en valeur-), elles n’ont pas des conséquences réelles (sur le niveau de production ou l’emploi).

M . V = P . Y

P.Y : la valeur de production.

M.V : la masse monétaire * sa vitesse de circulation.

V et Y : supposer constant à court terme.

(L’inflation) ;

Si : l’offre de monnaie augmente (lors de la création monétaire).

↓

Excède de monnaie dans le circuit économique.

↓

Augmentation de la demande sur les actifs (financiers, réels)

+ Une capacité productive de l’économie inchangée.

↓ ( D>O)

Augmentation de niveau générale des prix (inflation d’origine monétaire).

– la monnaie est neutre.

– La variation de la masse monétaire (offre de monnaie) affect que les variables nominales mais pas les variables réelles.

- l’impact de l’inflation sur les variables macro économiques :

√ l’inflation influence sur (varie) les prix relatives des biens et services (parce que les prix n’évoluent (ne s’ajuste) pas de la même manière (en même temps).

√ La distorsion de système fiscale, puisque ce dernier ne tient pas toujours compte de l’effet de l’inflation sur les revenues (il taxe sur les revenues nominaux).

→ Conséquence : la détention d’encaisses monétaires (l’épargne) ;-baisse-

Les agents économique sont moins motivés à épargner (l’épargne devient moins rentable lors de l’inflation).

– et donc, une effet négatif sur la croissance économique à long terme.

Relation inflation – chômage

√ le marché de travail :

La rencontre entre l’offre et la demande de travail.

– l’offre de travail (demande d’emploi), faite par la population active.

– la demande de travail (offre d’emploi), par les entreprises.

√ Un chômeur :

-Tout individu sans travail.

– Cherche un emploi durable à plein temps.

√ le sous emploi :

• le chômage saisonnier : les salaries inoccupés périodiquement.

• Le chômage partiel : les salaries dont la durée journalière ou hebdomadaire de leur activité est inférieur à celle qu’ils désirent.

• Le chômage déguisé : le nombre de travailleurs que l’on peut retirer d’un secteur sans réduire sa production (généralement le secteur agricole).

√ le taux de chômage :

La proportion de la population active qui est sans emploi.

Le chômage à long terme ( taux de chômage naturel) : taux normal ne disparaît pas automatiquement.

Le chômage à court terme (taux de chômage conjoncturel) lié aux fluctuations économiques.

√ Les formes de chômage :

– Le chômage conjoncturel : (keynésien) dû au ralentissement de l’activité économique (baisse de demande).

– Le chômage structurel : (d’adéquation) lie aux changement à long terme des structures démographiques, économique, sociales…

– Le chômage frictionnel : lié aux délais d’adaptation de la main d’œuvre d’un emploi à un autre.

– Le chômage technique : dû à une interruption du processus technique de la production à court terme (les pannes…).

• Le chômage technologique : apparaît lors de la substitution du capital au travail (robotisation).

√ les analyses de chômage :

– L’approche néoclassique (micro économique)

Excède de travail

(offre de travail > demande de travail)

↓

Baisse de salaires pour assurer l’équilibre.

↓

Retrait volontaire de certains chômeurs (quittant le marché de travail préfèrent les loisir –effet substitution-)

+

Des embouches nouvelles (si il y a gains de productivité ).

le modèle considère le travail comme une marchandise ordinaire ( le salaire réel qui assure l’équilibre sur le marché).

En réalité, les couses structurelles de chômage sont :

– le salaire minimum légal (SMIG, Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti).

– Allocations du chômage.

– Syndicats (et les conventions collectifs).

SMIG :

Impose une SMIG au marché de travail.

↓

Offre de travail excédentaire.

↓

Le chômage.

syndicats :

empêche le salaire de se fixer à son niveau d’équilibre, et donc l’apparition de chômage.

– L’approche keynésienne (macro économique)

– Le travail n’est pas une marchandise.

– Pas de variations de prix (rigidité des prix -l’élasticité de l’offre par rapport au prix est nulle-).

– Le travailleur ne choisit pas de travailler où de chômer, il doit vivre.

Courbe de Phillips

• Relation inverse entre le taux de chômage et l’inflation (politique monétaire :choix entre un peu plus de chômage pour un peu moins de l’inflation).

• Relation inverse entre le taux de chômage et le taux de salaire.

↓

Sauf le cas des anticipations inflationnistes :

Les salariés anticipant l’augmentation des prix. → Demandant des compensations. → Augmentations des coûts. → Augmentations des prix de produits. (Chômage et inflation, cas des Etats-Unis au cours des années 70).

Cours résumé sur les problèmes sociaux économiques PDF

| Cours résumé sur les problèmes sociaux économiques en PDF | Télécharger |